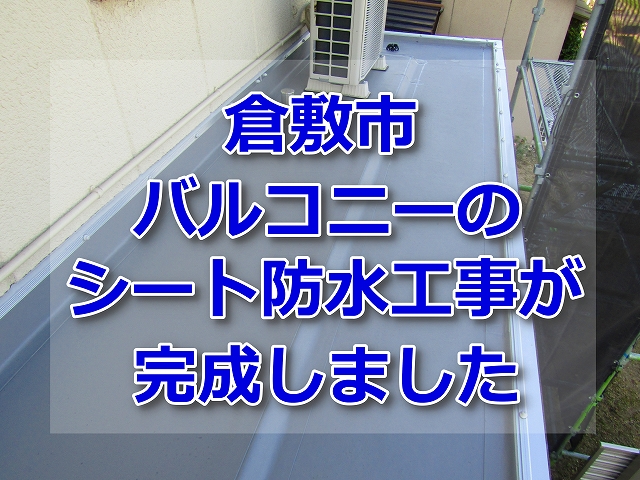

倉敷市 バルコニーのシート防水工事が完成しました

- 塗装

目次

塗装に対する不安やお困りごと、まずは世間話や雑談でも構いません。

ご家族皆さんと向き合うために、

たっぷりと時間をかけてお話させてください。

086-464-0110

086-464-0110

受付時間: 9:00-18:00 定休日:年中無休

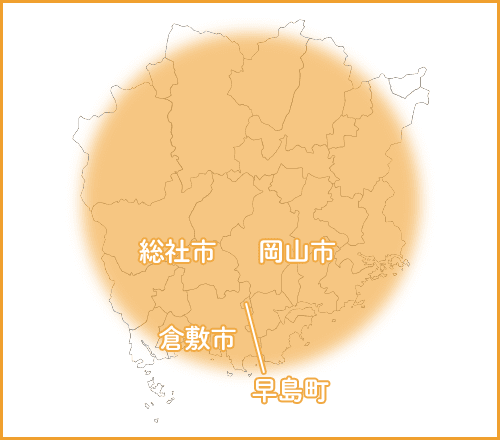

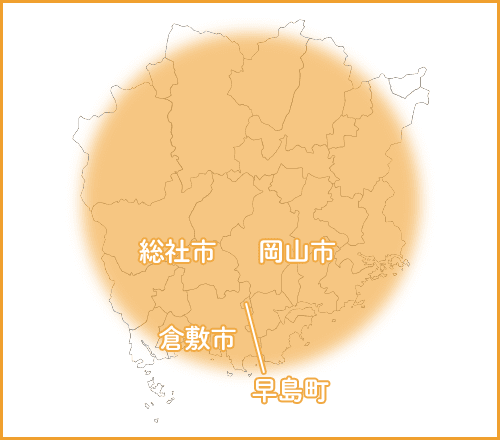

岡山県全域岡山市、倉敷市、総社市、早島町